エコカラットDIYの成功は割り付け(エコカラットの配置)にかかっていると言っても過言ではないほど、割り付け計画は大事です。

みずー

成功のカギは割り付けにあり!

いきあたりばったりでエコカラットを貼ってしまうと、難しいカットをせざるを得なくなったり見た目がイマイチになったりしがちです。

この記事ではエコカラットの割り付けについて、初心者でも失敗しない5つのコツや、わが家のエコカラットDIYの割り付けの考え方と成功・反省点など実例をまとめています。

クー

「エコカラットの割り付け、どうしたらいいの?」という悩みに役立つ内容だよ。

- 失敗しない割り付けのコツ

- わが家の割り付け実例(成功や反省点)

タップできる目次

エコカラットの割り付け5つのコツ

エコカラットの割り付けのコツ5つをまとめました。

それぞれについては、後ほどくわしく解説します。

- テレビ裏など正面から見ることが多い壁には左右均等に

- できる限り小さなカットが入らないようにする

- 一番目線のいく箇所が最優先

- コンセント周りなどカットする場合、くり抜く施工にならないようにする

- エコカラットを実際に並べて確認する

上記の割り付けのコツを踏まえたうえで、エコカラットの1枚目を貼る箇所(基準点)を決めて割り付けましょう。

みずー

”基準点”というのは、私が説明をするうえで分かりやすいように使っている言葉です。

※エコカラット施工の専門用語ではありません

➀テレビ裏など正面から見ることが多い壁には左右均等に

エコカラットを貼る壁を正面から見ることが多い場合は、左右均等になるように割り付けるとバランスよくキレイに見えます。

補足:

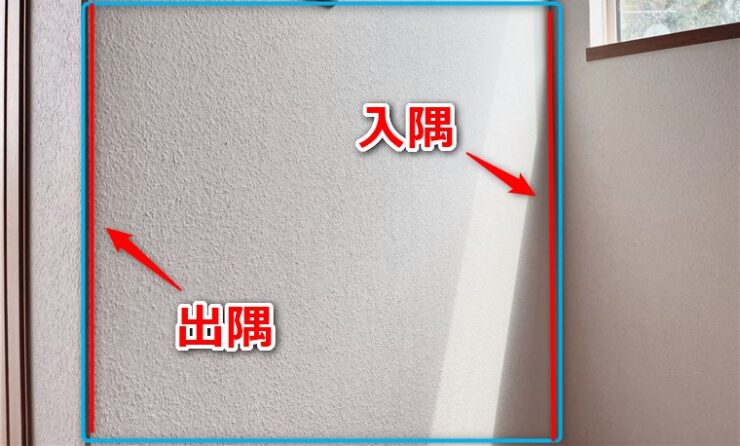

写真のように出隅・入隅がある壁や正面から見ることがない壁などの場合は、必ずしも左右均等に割り付ける必要はありません。

出隅:2つの壁が出会って出っ張る角の部分

入隅:2つの壁が出会ってへこむ角の部分

NG例

こちらは割り付けなど考えず、左側からエコカラットを貼っていき右側で入りきらない部分をカットした例ですが、これだとバランスが悪く見た目もかっこよくありません。

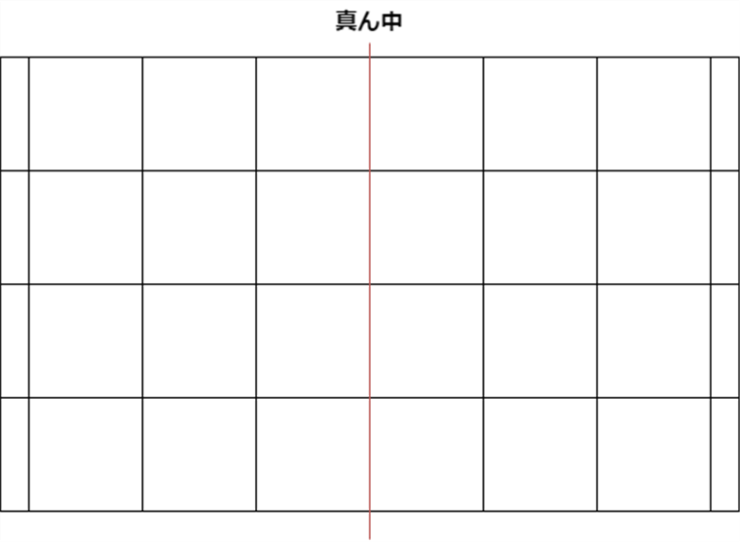

左右均等にするには、真ん中からエコカラットを配置(割り付け)していきます。

みずー

この真ん中からの割り付けですが、これには2パターン(芯割りと芯またぎ)あります。

- 芯割り

- 芯またぎ

芯割りと芯またぎとは何か、どちらを選べば良いかは次で解説していきます。

➁なるべく小さなカットが入らないようにする

壁一面に貼る場合、真ん中からエコカラットを配置して左右均等にしますが、この真ん中からの割り付けには➀【芯割り】と➁【芯またぎ】の2パターンがあります。

芯割り・・真ん中のラインにエコカラットの端を合わせて左右均等に貼っていく方法

芯またぎ・・真ん中のラインにエコカラットの中央を合わせて左右均等に貼っていく方法

エコカラットのカットは、できるだけ小さくならないように割り付けるのがキレイでカッコよく見えるコツです。

みずー

芯割りと芯またぎ、どちらにするかはカットが小さくならないほうを選びます。

芯割りと芯またぎの選び方

➀芯割りの場合

こちらは芯割りで割り付けた場合の例です。

パッと見左右均等でバランスよく見えますが、左右のカットがかなり小さくなってしまっています。

みずー

次に、芯またぎで割り付けた場合を見てみましょう。

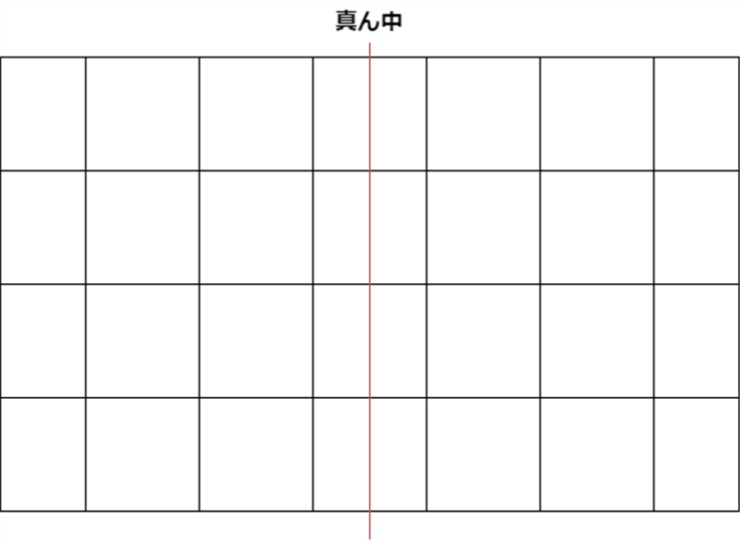

➁芯またぎの場合

芯またぎだと、芯割りの時とくらべて左右のカットが小さくならずにすみます。

したがって、この場合は芯またぎで割り付けるとエコカラットが綺麗にかっこよくおさまります。

クー

芯割りと芯またぎ、左右のカットが小さくならずにすむ方を選ぶべし!

➂一番目線のいく箇所はなるべくカットが入らないようにする

割り付けでは、一番目線のいく部分にはなるべくカットが入らないようにすることが大事です。

上の写真の場合、上と下でどちらに目線がいくかというと、上です。

そのため、エコカラットを上から貼っていき、下でカットして調整しました。

みずー

個人的に、カットが本来のサイズの2分の1以下になる場合はバランスが悪いので芯またぎの要領で上下カットしてバランスをとります。

ただし、まったく見えない場所ならそのままで目立つ方を優先します。

➃コンセント周りなどカットする場合、くり抜く施工にならないようにする

コンセント周りは、ほぼ100%エコカラットのカットが必要です。

この時ぜったい避けたいのが、エコカラットをくり抜くカットになることです。

みずー

出来る人なら問題ないですが、素人にはハードルが高い!

コンセントがある壁にエコカラットを貼る場合は、くり抜く必要がないように割り付けましょう。

➄エコカラットを実際に並べて確認する

エコカラットを割り付ける時は、実際に貼る壁を見ながら紙などに書いてシミュレーションします。

が、プロじゃないのでどうしても想像しきれないというか本当にこれで大丈夫だろうか?という不安があります。

そんな時におすすめなのが、実際にエコカラットを貼る壁の前にならべてみることです。

みずー

実際に並べることで、割り付けの確信が持てたり良いアイデアが浮かんだりと良いことづくめなので、ぜひやってみてください。

それでは、ここまで紹介してきたエコカラットの割り付けのコツ5つを踏まえた上で、わが家の割り付けの実例(成功・反省点)をパターン別にご紹介していきます。

【割り付けの実例】わが家のエコカラットDIY

わが家のエコカラットDIYの割り付けをパターン別に4つご紹介します。

成功したところ、失敗とまではいかないけど、もっとこうすれば良かったなぁ。といった反省点など、参考にしていただければ嬉しいです。

L字型の壁の割り付け

キッチン前のL字型の壁にエコカラットを貼った例です。

L字型の壁にどう割り付けるか悩みましたが、【一番目立つ場所になるべくカットが入らないようにする】と考えてエコカラットを貼り始める起点をL字の角にしました。

L字型の角を起点にした割り付けのシミュレーションをした結果、うまくおさまることがわかったのでそのまま貼っていきました。

このL字壁の割り付けに関しては、成功したと思っています。

キッチン前壁のエコカラットDIYについては、別記事にくわしく解説しています。

テレビ裏の壁(横長)の割り付け

こちらも成功例ですが、後からここはこうすれば良かった。と少し反省点もある割り付けです。

なるべくカットが小さくならないように、左右は芯またぎで割り付けています。

上下に関しては、上が目立つので上にカットが入らないように一番下のエコカラットをカットするように割り付けました。

みずー

エコカラットを貼り始める起点は、中央上にしました。

この壁面にはコンセントが2か所あり、こちらもくり抜くカットにならないようにしています。

というか、芯またぎで上からの割り付けにしたらくり抜くカットにならなかったのでこれでGO!した感じです。

反省点

割り付けに成功した!と満足していたのですが、後からエコカラットの凹凸の配置に少し気になる箇所が出てきました。

こちら、どこが問題の箇所か分かりますか?

このエコカラットはヴァルスロック(ホワイト)で、2種類の厚みで陰影や奥行きを出す仕様になっています。

この2種類の厚みのエコカラットをうまく割り付ける必要がありますが、最初はうまくいったと思ってました。。しかし、写真中央のセンターラインを見てください。

すべて厚いエコカラットになってしまっています。ここはランダムに配置するべきでした。

言われなければわからない。という程度かもしれませんが、貼った当人としては気になります。

これは反省点として、今後厚みの異なるエコカラットを貼る際には気をつけようと思います。

玄関の壁(縦長)の割り付け

こちらも、おおむね成功したかな?という例です。

パールマスクⅡとディニタを組み合わせて貼っています。

左右均等に割り付けていて、ディニタをカットしてぴったりになるように調整しています。

上下の割り付けは、どちらを優先させるか迷いましたが下の方が目立つのと、将来ピクチャーレールをつける予定があり上は隠れるので、下を起点にして貼っています。

ちなみにこの写真は、一番上の部分です。

将来ピクチャーレールで隠れるため、カットが小さくなっても構わず割り付けてますが、あまり綺麗じゃないしカットも大変です。

クー

小さなカットは見栄えが悪いので極力入れないように割り付けよう!

初心者でもやりやすいエコカラットのカットのやり方は、別記事にくわしく解説しています。

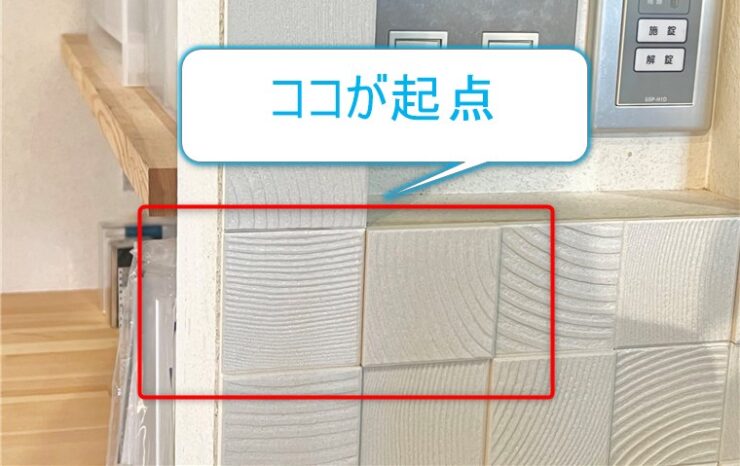

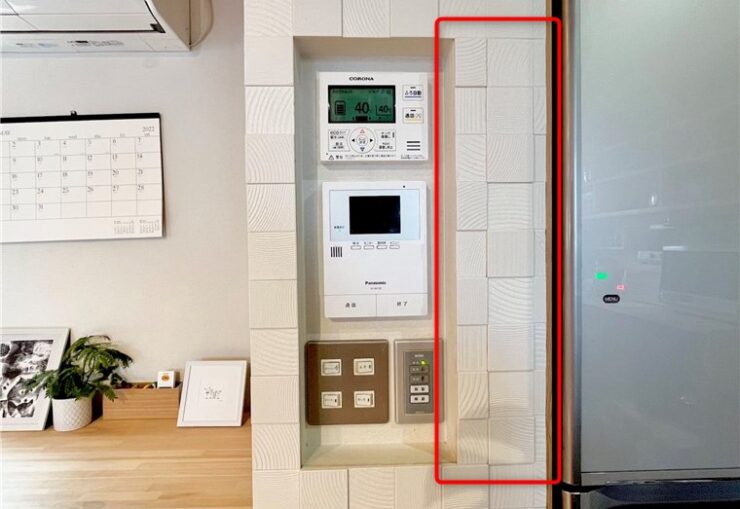

リモコンニッチのある壁の割り付け

リモコンニッチのある壁の割り付けは、難しかったです。

正直、もっとこうすれば良かったなぁ。と反省点のある割り付けになりました。

考え方としては、一番目のいくニッチまわりを中心にして割り付けています。

起点は、ニッチ左下の角にしました。

そして左右の割り付けですが、このリモコンニッチの壁は斜め左から見ることが多いため、左側にカットがこないようにしました。

反省点

反省点は、写真の赤で囲った部分です。

これは完成してから全体をながめてみて気づきました。

エコカラットは、この写真部分だけでなく上から下までこの壁全体に貼られています。

そのため、上下のラインに合わせてニッチの右部分のエコカラットをカットしたのですが、実際見てみるとニッチ周りのエコカラットはカットしない方がバランスが良いと思いました。

これは、壁全体のラインを意識しすぎて一番目のいくニッチ周りを最優先にしなかったことが原因です。

みずー

エコカラットの割り付けのコツ➂の【一番目線のいく箇所が最優先】を守りきれてませんでした。。

一番目のいく箇所が最優先にした方がいいことが実証されたので、今後に活かそうと思います。

割り付けは奥が深い!

割り付けは事前に情報を仕入れたり勉強したりして、これがベスト!という計画を立てるんですが、貼り終わってから「ここはこうすれば良かった」ってこともあるのが正直なところです。

みずー

実際貼ってみて仕上がりを眺めて、初めて気づくこともあるんですよね。

図を書いて割り付け計画をしても、実際にエコカラットを貼った時の質感や凹凸の陰影で見え方・感じ方が違うんです。

ここはもう経験を重ねないとなかなか予測できないというか、実践あるのみ!の領域ですね。

でも、ちゃんと割り付けを考えに考えてるので、「失敗した~!」とはなっていません。

「こうしたらより良かったかな?」という程度です。

こういう実際やってみないとわからないスキルの積み重ねは次回以降に必ず活きてくるし、より愛着も沸いたり、話のネタにもなったり、DIYの醍醐味だと思います。

それに、この記事で紹介した割り付けのコツを参考にしていただければ、大きく失敗することはないはずです。

「とりあえず貼りながら考えよう」は絶対NG!

【しっかり割り付け計画をたてて、あとはその通りに貼るのみ。】という状態にしてから貼り始めましょう。

みずー

割り付け計画は超大事!

時間をかけてじっくり考えましょう!