エコカラットをDIYで貼るって難しそう、、失敗したらと思うとこわい!

そう思う方がほとんどだと思います。私もそうでした。

でも、きちんと手順をつかんでしっかり計画をたててやれば、カットしたり貼ったりは意外と簡単です。

みずー

本家LIXILからもDIYセットが出ているほどです。

DIYの最大のメリットは、なんと言っても安くできること。

そして自分のやりたいようにとことんこだわれることです。

この記事では、初心者向けにエコカラットDIYのやり方をわかりやすく解説しています。

- エコカラットDIYの手順(全体の流れ)

- 最低限必要な道具

- 割り付け(配置決め)のコツ

- 壁紙の処理

- 養生

- エコカラットの貼り方

- エコカラットのカット

- コンセントまわり施工例

タップできる目次

エコカラットDIYの全体の流れ(手順)

まずは、エコカラットをDIYで貼る手順を把握しておきましょう。

- エコカラットを選ぶ

- エコカラットと道具をそろえる

- 割り付け計画をたてる

(エコカラットの配置を決める) - 壁紙の下処理を決定&実行

- 養生する

- エコカラットを貼る

- 片付け

準備するもの

ここでは、エコカラットDIYで最低限これだけあればできる。というものだけをご紹介します。

- エコカラット

- スーパーエコぬーるG(エコカラット専用接着剤)

- マスキングテープ・マスカー

- くし目ヘラ

- こて台(板やダンボールでも可)

- 水平器

- 定規(30㎝曲尺が便利)

- カッターナイフ

※カットしない場合は必要なし - やすり

※カットしない場合は必要なし - ゴム手袋

- ぞうきん

みずー

その他あれば便利・キレイな施工におすすめな道具、場合によって必要な道具は別記事でくわしく説明しています。

エコカラットの割り付け

割り付けとは、エコカラットをどんな配置で貼るかを決めることです。

割り付けがきちんと決まれば、エコカラットDIYの成功は9割決まったも同然と言えるくらい重要です。

「貼りやすい端っこから順番に貼っていけばいいや。」とやってしまっては絶対にダメです!

見た目のバランスが悪くなったり、無理なカットが必要になったり、なにかと失敗しがちです。

- テレビ裏など1面に貼る場合は左右均等になるよう配置する

- できる限り小さなカットが入らないようにする

- 一番目線のいく箇所はなるべくカットが入らないようにする

- コンセント周りなどカットする場合、くり抜く施工にならないようにする

- エコカラットを実際に並べて確認する

初心者でも失敗しない割り付けについて、別記事でくわしく解説しています。

みずー

エコカラットは一度貼ると剥がすのは困難です。

割り付けは時間をかけてしっかり計画しましょう。

エコカラットの下地処理

エコカラットを貼る壁ですが、壁紙が貼られている場合がほとんどです。

この壁紙をどう処理するか、選択肢は3つです。

- 壁紙をすべて剥がす

- 壁紙を剥がさずタッカー止めで補強する

- 壁紙は剥がさずそのまま

手間のかかり具合は、➀が最高で➁、➂と落ちていきます。

みずー

もはや➂にいたっては手間ナシです。

➀~➂のどの下地処理を選ぶかは、プロでも意見が分かれるところでもあるので、壁紙の種類や状態によって自分で納得いく方法を選べばいいです。

ちなみに本家LIXILの推奨は➀の『壁紙をすべて剥がす』です。

DIYerさんだと、➁の『壁紙を剥がさずタッカー止めで補強する』で施工している方が多い印象で、次に➀の『壁紙を全て剥がす』を選ぶ方が多い印象です。

➂の『壁紙は剥がさずそのまま』を選んでいる方も少数ですがいらっしゃいますし、「壁紙に問題なければタッカー止めは必要なし。そのまま施工する。」というプロの業者さんもいらっしゃいます。

みずー

私はいろいろ検討した結果、➂の壁紙はそのままで施工しています。

1つ確実に言えることは、➀~➂の下地処理方法は、それぞれメリット・デメリットがある。ということです。

壁紙を剥がす・剥がさないの基準やメリット・デメリット、私が壁紙を剥がさずそのまま施工することにした理由など、別記事にまとめていますので詳しく知りたい方はそちらもご覧ください。

▶【徹底調査】エコカラットは壁紙をはがす?はがさない?判断する方法

養生のやり方

エコカラットを貼る前に、まわりが汚れないように必ず養生しましょう。

まずはマスキングテープで貼る箇所のまわりを全て囲みます。

エコカラットを貼る面の下は、ビニールシート付きのマスカーが便利です。

貼った後に折りたたまれているビニールを伸ばせば、接着剤が落ちたりカットする際に出る大量の粉もすべて受け止めてくれます。

みずー

ビニールシートの上でカットややすりかけ作業をしたりするので、ビニールは110㎝幅以上のものが便利です。

エコカラットを貼る

養生まで済んだら、いよいよエコカラットを貼っていきます。

割り付け計画どおりに、まずはカットしなくていいエコカラットを貼ってきましょう。

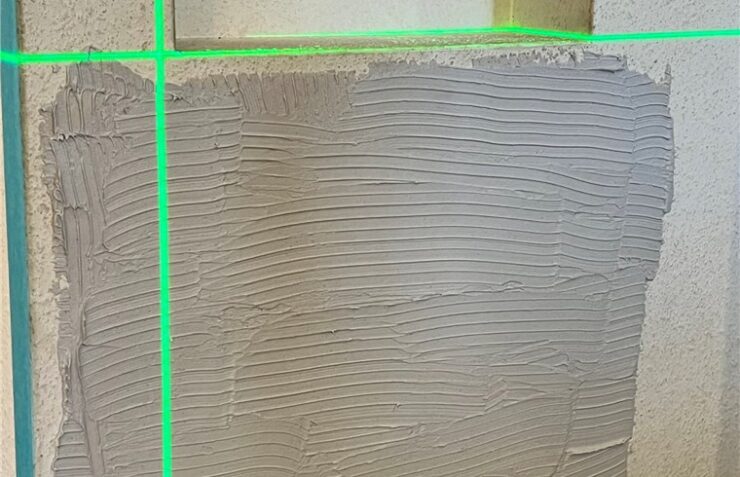

接着剤をくし目ヘラで波をつけながら塗ります。

養生のマスキングテープは、接着剤を塗ったらエコカラットで巻き込まないように適宜はがして貼っていきましょう。

みずー

マスキングテープをはがさずに貼ってしまい、キレイに剥がれなくなったことがあります。。

盛り上がった部分がエコカラットを押し付けるとならされて均一に広がることで密着度が増します。

必ずくし目ヘラを使いましょう。

接着剤は、少なすぎると貼りつき強度が落ちますし、逆に多すぎるとはみ出してきたり、エコカラットが乾くまでの間にずり落ちたりします。

みずー

私も最初は多すぎて目地から接着剤が表面にはみ出しました。

貼っていくうちに適量が実感で分かってきます。

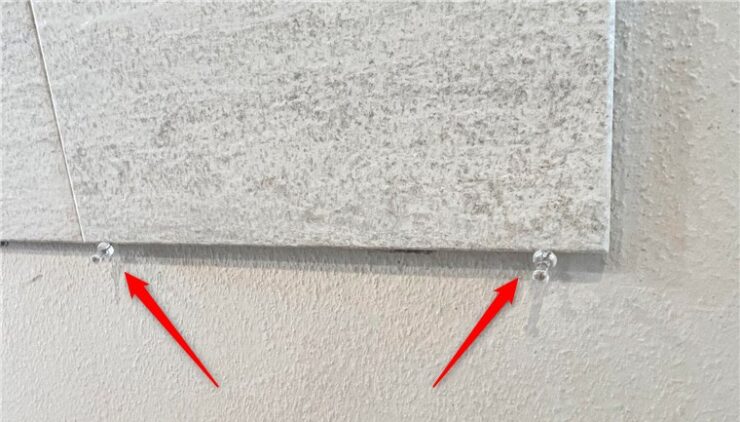

ただ、接着剤が適量でもエコカラットの重量でずり落ちてくることがあります。

そんな時は、ピンなどをうって接着剤がある程度乾くまで支えてあげると良いです。

接着剤は一気に塗らずに、数枚分ずつ塗っては貼りするほうが余裕をもってキレイにできます。

あせらず少しずつ貼っていきましょう。

カット無しのエコカラットを貼り終えたら、いよいよカット作業に入ります(カット無しの場合はこれで完成です)。

エコカラットのカットを貼る前にやるやり方もありますが、私の場合それだとぴったりはまらないことがほとんどです。

なので、一枚ずつ貼る箇所を測ってカットし、やすりで微調整しながら貼っています。

みずー

手間と時間はかかりますが、仕上がりが断然キレイです。

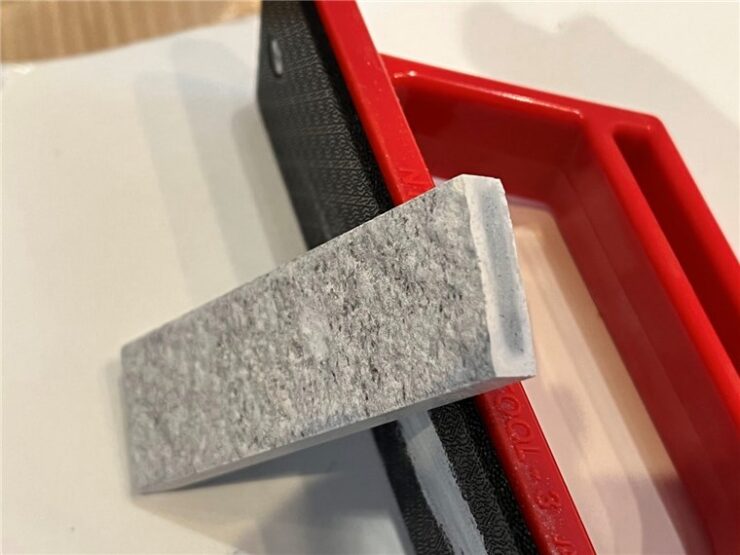

エコカラットのカットのやり方ですが、柔らかいので簡単です。

カットしたいラインをカッターナイフで何回か切り筋をつけて、手などで押せばパキッと簡単に割れます。

カットした面はでこぼこしてるので、やすりでまっすぐなめらかに整えましょう。

みずー

このやすりがけの手間を惜しむと仕上がりが残念になるので、手抜きせず丁寧にやりましょう!

エコカラットのカットについては、別記事でくわしく解説しています。

端っこで見切り材を使わない場合は、カットした面が内側になるように貼ると見た目が綺麗です。

カットした小さいエコカラットを貼る時など、壁に接着剤を塗るのが難しい時は、エコカラットに接着剤をつけて貼ると良いです。

コンセントがある時も、コンセント部分に合わせたカットが必要です。

直線だけではなく、L字型や場合によってはコの字型のカットが必要になってきますが、エコカラットは施工しやすいのでゆっくり丁寧にやればなんとかなります。

一つ注意したいのは割り付けのところでも書きましたが、くり抜くカットにならないようにエコカラットの配置をすることです。

みずー

エコカラットをくり抜くのは、自信のある方ならいいですが素人のDIYではちょっと難しいです。

また、エコカラットによっては厚みの違う2種類の組み合わせで陰影を出すシリーズもあります。

この場合、コンセントまわりは薄いエコカラットのみで仕上げるとおさまりが綺麗ですし、カットもしやすいです。

みずー

わが家のコンセント部分の施工例を2つご紹介します。

専用のコンセントスペーサーもありますが、実際やってみたところ無くてもOKでしたし、むしろ無い方がスッキリ仕上がりました。

コンセント施工例➀

コンセントスペーサーを購入したものの、スペーサーがなくてもいけそうだったので使わず施工しました。

スペーサーを使うとスペーサー分の厚みが増すのですが、ないのでスッキリした仕上がりになりました。

エコカラットをL字型にカットしたので、少しひびが入ったり欠けたりしましたが、コンセントプレートでうまく隠れたので大丈夫でした。

みずー

実際コンセントスペーサーなしで施工するプロの業者さんも多いです。

コンセント施工例➁

こちらは、そもそも特殊な形状のためかコンセントスペーサー自体がありませんでした。

こちらも例➀と同様にコンセント部分をエコカラットに乗せるようにしたかったのですが、プレートと差込口の間の余白があまりにも少なく困難だったので、コンセントの形に合わせてエコカラットをカットしておさめています。

エコカラットDIYはおすすめ!

難しそうに感じるエコカラットDIYですが、やってみると思ったより簡単にできるものだなぁ。というのが私の正直な感想でした。

エコカラットを貼る前に、洗面所とキッチンにタイルを貼った経験がありますが、タイルに比べるとエコカラットはやわらかく簡単にカットできるので格段にやりやすいです。

みずー

カットの必要がなく貼るだけなら、小学生でもできるくらいのレベルです。

DIYでエコカラットが貼れたら、プロに依頼する同じ費用で面積によりますが数カ所貼れちゃいます。

DIYが不安な方は、まずは人目に付きにくい箇所や小さい面積で貼ってみるのもおすすめです。